大国科学家 | 陈世骧:中国昆虫学和分类学永远伫立的界碑

发布时间:2022-11-29 来源:中国青年报

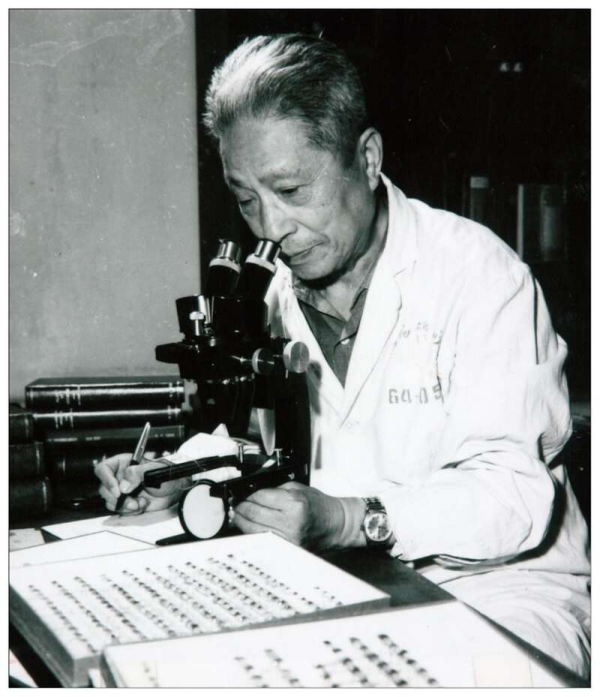

图为陈世骧先生。“中科院形象资源建设”研究团队供图

1953年3月,陈世骧(前排左2)来北京出任中国科学院昆虫研究所所长与该所同仁合影。“中科院形象资源建设”研究团队供图

1978年,陈世骧正在做昆虫分类研究。“中科院形象资源建设”研究团队供图

编者按:在中华民族伟大复兴的征程上,一代又一代科学家心系祖国和人民,不畏艰难,无私奉献,为科学技术进步、人民生活改善、中华民族发展作出了重大贡献。近日,中国科学院科学传播局、中国青年报社联合策划推出“大国科学家”系列稿件,向社会公众尤其是青少年群体集中展示中国科学家的感人故事,彰显老一辈科学家的理想与使命,弘扬科学家精神,传播科学思想。老科学家故事由“中科院形象资源建设”研究团队、中国科学院自然科学史研究所组织专业人员采集挖掘。

1988年1月,在去往医院的车上,陈世骧老先生带着对《动物志》工作的牵挂,永远离开了。

1934年,陈世骧从巴黎大学博士毕业后,受聘于“中央研究院”动植物研究所,投身于昆虫学事业。这一干就是六十多年,成为中国科学院昆虫研究所和动物研究所的筹建者和首任所长,也是中国科学院动物研究所的名誉所长。

他发表论文和专著约185篇(部),发现昆虫新种700多个、新属60多个。1975年总结了“又变又不变”的物种概念。其代表作《进化论与分类学》一书同时获得1978年全国科学大会奖和1978年中国科学院重大科技成果奖。《中国动物志·昆虫纲鞘翅目铁甲科》获1985年国家自然科学奖二等奖。

在中国昆虫学和分类学的历史界碑上,永远刻下了他的名字。

“人要像稻穗一样,饱满的弯着腰,空瘪的才扬着头”

《农政全书》中载:“惟旱极而蝗,数千里之间,草木皆尽”。

蝗虫过境,遮天蔽日,饿殍遍野。不只是被汗水浇灌、含着庄稼人殷切期望的庄稼,孩子、鸟雀、家畜,都被咬的嗷嗷叫,对联、草帽、财神象,都被咬的残破不堪。什么都没有了,饥荒之年突然间到来。吃观音土、吃雁屎、啃草皮树根,百姓们艰难的找寻着各种活下去的方式。在那些动荡的岁月里,后来只能是人间地狱。人伦道德在生存需求面前荡然无存,卖儿鬻女开始盛行,甚至出现惨不忍闻的食人尸、易子而食。但这些还是挡不住蝗虫带来的饥荒。大批的百姓被饿死,踩在同乡的尸骨上,人们开始逃离家乡。

公元前707年到新中国成立前的二千六百多年里,这样的景象发生了八百多次,约每三五年就会发生一次。

但在今天,已经很少听到饥荒的发生,我们甚至很少能体会到饥饿的滋味。更遑论蝗灾。

时间倒回1953年,新中国爆发了第一场蝗灾。

陈世骧生长在嘉兴,自幼便目睹了虫害过后农民颗粒无收、衣食无着的惨状。其父陈志巩是当地治螟委员会的委员之一,经常在家里谈论水稻虫灾、科学治虫等。在这种氛围下,长大后的陈世骧也走上了治虫报国的道路。

蝗灾爆发后,陈世骧心急如焚,立刻组织相关科研工作者“迎战”。

他的学生杨星科回忆,“他虽然没有直接参与具体工作,却是制定全局规划,在幕后运筹帷幄的那个人”。他就像一根定海神针,牢牢地立在那里,统筹全局,平定风浪,稳定人心。

最终,经过多方的辛勤钻研和同心协力,这片土地上绵延了数千年的噩梦终于结束了。

这项伟大的功绩,在1959年被毛泽东主席总结为新中国成立十周年农业科学研究领域取得的两大成就之一,并获得了1982年国家自然科学奖二等奖。

但出人意料的是,最后的获奖名单上并没有陈世骧的名字。

陈老却认为,具体工作都是大家做的,自己并没有做什么,别太把自己当回事,“关键是要把事情做好,完满完成任务”。在他看来,人要像稻穗一样,饱满的弯着腰,空瘪的才扬着头。有内涵的人,一定是埋头做事。

与往常一样,陈先生还是坐在他的书桌前,饮一口茶,又深深地沉醉于昆虫的世界。

“是以人情为先,还是以能力为重?”

陈世骧院士年轻时的模样,只能在他与谢蕴贞女士订婚时的纪念照中窥见。彼时陈先生正在法国学习水生动物,谢先生学习昆虫。

1933年1月15日,在巴黎,身穿黑色西装、打着花纹领带的陈世骧与身穿旗袍的谢蕴贞在照相馆拍摄了订婚纪念照。两人侧身站立,陈先生的嘴角微微翘起,眼睛里散发着光芒。

词学家龙榆生还曾写词来祝贺这对眷侣:“閒向水生观物化,波浮俪影双双。同衾元自出同窗。爱苗滋绝域,新咏谱高腔。曾是经年陪笑语,为传佳话桩桩。慧心能使众心降。茂漪精笔法,夜课剔银釭。”

回国后,居住在中关村特楼的两人,是楼里少有的“夫妻科学家”,也是上下级关系。

据昆虫学家蔡邦华回忆,谢蕴贞女士是个心直口快的人。60年代初,她曾向陈世骧抱怨,自己参加工作以来就没有提过级,这次无论如何也该轮到她了。但陈世骧拒绝了,“僧多粥少,名额有限,我先提升了自己的老婆,如何服人?”

这上下级,一做就是几十载。直到“文革”后退休,这位在法国留学多年的女科学家仍是六级副研究员。

陈世骧心里清楚,这亏欠了谢先生。但他说,“当了所长就要为全所考虑,自己的事,就不能多想,这样才能使人信服,才能办好所”。

1964年,陈世骧倡导推动“中国动物学会”和“中国昆虫学会”联合创刊《动物分类学报》,并任主编。1979年,陈先生决定辞去《分类学报》主编的职务,让年轻人担当。但在考虑接班人这个问题上犯了难。是以人情为先,还是以能力为重?

陈先生经过思索,认为“事情绝不能从个人关系来考虑”,从工作出发,推荐了他认为比较合适,却与他过去接触最少的郑宝珊作为接班人。

陈世骧对自己的工作也是要求“不近人情”。他的办公桌上永远有两套不一样的信封和邮票。一套“中科院动物研究所”,做公用;另一套是自己私人购置,是回复民众来信之用。

陈世骧认为,民众的信是给他个人的。

中国科学院动物研究所高级工程师王书永称赞陈先生,“人品好、威望高,有凝聚人才的号召力,也有谋篇布局的眼界格局,始终让人心悦诚服”。

就这样,这个“所长”——从昆虫研究所到动物研究所,一做就做了近30年。

1979年,陈老在入党申请书上激动地写下了几句话:“科研老卒,意在过河;生命不已,壮志难磨;涓流虽小,积少成多;晚霞万里,照澈清波。”

“有了一流的人才,才有了一流的工作”

陈受宜追随父亲的脚步走上了生物学的岗位。

一日,陈受宜的同事向她形容陈先生,说:“上下班常见一老头,头戴一顶怪怪的黑毛线帽,身穿中式棉袄,外加一件皮背心,人家说是个学部委员,原来是你爸”。

“那个戴着怪帽子的老头”却不在乎:“人生而平等。不管坐到什么位置,都别把自己太当回事。”

而这个“不把自己当回事”的老先生,却总是像一位敦厚的长者,将年轻人的处处“当回事”。每每有年轻学者前来求教问题或请他修改论文时,陈世骧总是不遗余力提供帮助。有时改得多了,甚至修正了观点。

陈世骧说,这是培养人才的一种方式。有了一流的人才,才有了一流的工作,才能赶超国际水平。

时至今日,王书永还清晰记得陈世骧对自己的教诲。

“世界上已知的昆虫,还有一些目在中国没有发现,其中蛩蠊目昆虫在俄罗斯、朝鲜和日本都有,中国也很可能会有分布,更重要的是蛩蠊目系昆虫纲中的活化石,具有极为重要的理论意义。” 陈世骧鼓励王书永坚持探索。经过多年努力,王书永在长白山采到了我国第一头蛩蠊标本。

为了让发现尽快公之于众,陈世骧专门给《昆虫学报》手书了一封推荐信,希望文章能够早日发表,填补我国蛩蠊目空白的历史。

陈世骧的书柜中藏有许多珍贵的原文书。五十多岁时他还自学高级生化,“文革”后学了分子生物学,甚至在生病住院时,还要委托他的子女到图书馆帮他借阅新期刊。陈世骧说,“一个生物学家必须掌握生物学的基本知识,了解生命科学的重大进展,才能开阔思路,想得更远。”

动物学家陈宜瑜院士为了学习生物分类学理论,曾亲自登门向陈先生借阅当时国内唯一的一本英文原著,两人因此结下了深厚友谊。“此后凡出差北京我都要上先生家中,一是问候,更多的是求教,先生的睿智敏锐、诲人不倦给我留下了极深的印象。”

1987年冬,陈宜瑜院士赴英访问前向陈先生道别,谁能料到两个月后先生仙逝,一次告别竟成永诀!

1988年1月,陈世骧在去往医院的车上离开了。再也听不到陈先生摆围棋谱的“嗒嗒”声,听不到陈先生摇晃着身子高声诵读《古文观止》的书声,再也听不到陈先生哼唱“我的家在松花江上……”爽朗歌声。

2000年,陈先生离开十二年后,做了一辈子六级副研究员的谢蕴贞女士也阖上了双眼。

陈先生说:“生命来自海洋,让我们回归海洋。”遵从父母的遗愿,陈家兄妹并没有为陈先生和谢先生立碑,只有渤海的浪花带去无限的追思。追随父亲的足迹,陈世骧的小女儿陈受宜为学生们营造宽松的科研环境,教导他们要求实、勤奋。“实验有时候有好的结果,也可能没有理想的结果。但无论什么结果都是结果,只要做扎实了就好。”

他总说自己是个平凡的人,不要把自己当回事。但回顾陈老的一生,他被选为中国科学院学部委员,先后参加过《中国动物志》《中国大百科全书》《动物分类学报》《动物学研究期刊》、以及《中国科学》《科学通报》《昆虫学报》和《昆虫分类学报》等刊物的编纂工作。他为生物分类学理论的发展做了重要的贡献,受到国内外广泛赞誉。

在研究遗传机制与分类事实时,陈世骧曾总结道:“物种是变的,又是不变的,变是物种发展的根据,不变是物种存在的根据,变是绝对的,是主要的矛盾方面,物种在又变又不变的矛盾中演变。”

变与不变之间,他在追寻科学真理的历史洪流中,留下了世人崇敬的探索足迹。

(特别鸣谢中国科学院动物研究所在本文写作过程中提供的帮助和支持)

(责任编辑:潘鹏)